このページでは、佐渡の海で撮影した魚類・ウミウシ類以外の生物を掲載。

なお、本ページに掲載されている生物種は、刺胞動物門40種、有櫛動物門8種、扁形動物門5種、軟体動物門41種、環形動物門3種、節足動物門47種、棘皮動物門22種、脊索動物門5種。合計191種。

※ 出現度については、極めて普通>普通>中程度>低い>稀>極めて稀。ただし、主観に基づくものである。

|

ジュウモンジクラゲ(十文字クラゲ目 ジュウモンジクラゲ科) 撮影地:虫崎(兵庫崎) 撮影日:2021.4.29 時 期:通年? 出現度:不明 海藻に貼りついた「×」。一般的なクラゲとはかなり形状、生態が異なる。 この時初めてガイドに教えられて見ることができたが、一人で発見するのは困難かもしれない(これは、根気が続かないのと、視力が低下していることが主たる理由)。 資料によれば、本種を含むジュウモンジクラゲ類はクラゲとポリプの生態を併せ持ち、生まれた場所で一生を過ごすとのこと。 |

|

ミズクラゲ(旗口クラゲ目 ミズクラゲ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2008.6.21 時 期:夏〜秋 出現度:普通 傘にある、4つの環が目印。 後述するオワンクラゲと入れ替わるように初夏になると見かけられるようになるクラゲ。最も一般的なクラゲではないか。時に無数の本種が大発生し、360°クラゲだらけになることもある。 |

|

アカクラゲ(旗口クラゲ目 オキクラゲ科) 撮影地:赤岩(赤岩) 撮影日:2008.6.21 時 期:夏 出現度:中程度 傘に入る赤いラインが特徴的なクラゲ。その長い触手は、危険な香りを漂わせている。 初夏によく見られる。表層に生息しているので、安全停止中のいい被写体になる。なお、この個体には小アジがパイロットフィッシュとして纏わり付いていた。 |

|

オキクラゲ(旗口クラゲ目 オキクラゲ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2007.7.1 時 期:不明 出現度:希 紫がかったピンク色が綺麗なクラゲ。 しかし、有毒であることから、接近には注意が必要。 外洋性のクラゲであるため、ダイビング中に見かけることは少ない。これまで2度観察。 |

|

アマクサクラゲ(旗口クラゲ目 オキクラゲ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.10.8 時 期:不明 出現度:希 比較的南方のクラゲ。その名のとおり天草地方でよく見られるという。恐らくは、対馬海流に乗って流れ着いた「死滅回遊水母」なのであろう。 |

|

エチゼンクラゲ(根口クラゲ目 ビゼンクラゲ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2007.11.10 時 期:秋(〜冬) 出現度:低い 秋に見られる大物。21世紀以降では、2002、2003、2005、2006、2007、2009年に大発生。 なお、傘の直径が1m程もある複数の個体に囲まれた経験があるが、あまり気持ちのいいものではなかった。 |

|

カミクラゲ(花クラゲ目 キタカミクラゲ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2014.3.29 時 期:春 出現度:低い 主に太平洋側に生息する日本固有のクラゲ。触手が髪の毛のように長くたなびいていることから名付けられた。 透明度の良い青い海をバックに撮影したいが、春濁りの時期にしか見られないのが残念である。 |

| エダアシクラゲ(花クラゲ目 エダアシクラゲ科) 撮影地:梅津(ビーチ) 撮影日:2024.5.26 時 期:春? 出現度:不明 傘径3mm程の小さなクラゲ。画像は触手を縮めた姿。触手を延ばすと和名のように枝分かれしている。 |

|

|

ギンカクラゲ(花クラゲ目 ギンカクラゲ科) 撮影地:高千(沖の御子岩) 撮影日:2007.9.16 時 期:不明 出現度:希 暖海性で外洋性らしいクラゲ。1度だけ観察。 その名のとおり、カサの部分が銀貨状をしており、その周囲から生えた触手が腰ミノ(又はフレアスカート)状に広がっている。 |

|

カイウミヒドラ(花クラゲ目 ウミヒドラ科) 撮影地:小木(いわしぐり) 撮影日:2009.7.5 時 期:不明 出現度:低い シワホラダマシ等の貝類の生きた貝殻に群体を作って生育する生物。 後述するオウギウミヒドラ同様、クラゲらしくないクラゲの一種。 |

|

オワンクラゲ(軟クラゲ目 オワンクラゲ科) 撮影地:北小浦(ビーチ) 撮影日:2007.5.3 時 期:春〜夏 出現度:中程度 春先から初夏にかけて現れるシンプルな形をしたクラゲ。 実は発光するクラゲで、このクラゲの光る遺伝子を用いて、様々な実験が行われているらしい。 |

| ヤワラクラゲ(軟クラゲ目 ヤワラクラゲ科) 撮影地:背合(ビーチ) 撮影日:2024.4.28 時 期:春? 出現度:不明 傘径は2cm程の小さなクラゲ。 |

|

|

ハナクラゲモドキ(軟クラゲ目 ハナクラゲモドキ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2010.5.16 時 期:春 出現度:低い カサの大きさは最大でも1.5cm程の小さなクラゲ。ねじれたリボン状の生殖腺が魅力となっている。 ただし、透明な上に小さく、波に漂って移動するため、ピントが合わせづらい。 |

|

オオギウミヒドラ(Anthoathecata目 ヤギモドキウミヒドラ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2008.7.6 時 期:通年 出現度:普通 この位置に本種がいると激しく違和感があるが、いろいろ調べてみるとイソバナ等とは他人の空似に過ぎないのだそうである。 ポリプ世代のみでクラゲになることを拒否した生物ということなのであろうか? |

|

ハナガサクラゲ(淡水クラゲ目 ハナガサクラゲ科) 撮影地:小木(大間) 撮影日:2007.7.8 時 期:不明 出現度:稀 普通、クラゲはカサを拍動させて水中を漂うものだが、本種は横着者で、水底にじっとしていることが多い(夜行性らしい)。 写真の個体は、水底でだらけていたところを激写していたら、ストロボを嫌がって(?)逃げ出したものである。 |

|

カギノテクラゲ(淡水クラゲ目 ハナガサクラゲ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.7.26 時 期:春〜夏 出現度:低い 普段は海藻に張り付いているクラゲ。このため、気がつかれることはほとんどないと思われる。 小さなクラゲなのだが、毒は結構強いらしい。 |

|

ツリガネクラゲ(硬クラゲ目 イチメガサクラゲ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2011.5.4 時 期:春 出現度:低い その名のとおり釣鐘形をした小型のクラゲ。 普段は海中を漂っているが、危険を感じるとカサをすぼめて一気に移動する。 |

|

ヤドリクラゲ科の一種?(剛クラゲ目 ヤドリサクラゲ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2011.4.29 時 期:春 出現度:稀 カサの途中から触手が生えているかのように見えるので、このように同定してみた。・・・が、自信は全くない。 1度だけ観察。 |

|

ボウズニラ(管クラゲ目 ボウズニラ科) 撮影地姫津(アーチ) 撮影日:2011.7.16 時 期:不明 出現度:稀 これもクラゲの一種。 上部の気胞体中の気体の量を調整して浮力を確保するようである。 1度だけ観察。 |

|

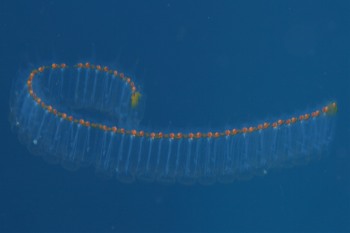

ツクシククラゲ(管クラゲ目 ツクシクラゲ科) 撮影地小木(竜王洞) 撮影日:2008.7.6 時 期:夏〜秋 出現度:稀 近縁種のトクサクラゲかもしれない。 一般的なオワン型ではなく細長い形をしているクラゲ。ただし、本種は群体生物である。 なお、群体とは無性生殖により増殖た個体が繋がりあったまま役割を分担し、ひとつの個体のような状態になっているものをさす。 |

|

ケムシクラゲの一種(管クラゲ目ケムシクラゲ科) 撮影地北小浦(赤岩) 撮影日:2011.8.6 時 期:夏 出現度:中程度 紐状に個体が連なったクラゲ。 長いものになると数メートルの長さにもなるが、ときおりその長さがあだとなって絡まったりしている。 |

|

イタアザミの一種(ウミトサカ目 ウミアザミ科) 撮影地:高瀬(のぞみ) 撮影日:2008.8.23 時 期:通年 出現度:中程度 それほど大きな群落は見かけないが、小さな白い「花畑」はいくつかのポイントで見かける。 |

| ウミイチゴ(ウミトサカ目 ウミトサカ科) 撮影地:平根崎 撮影日:2018.9.15 時 期:通年 出現度:低い 名前のとおり、赤い色をしたかわいいソフトコーラル。 見られるポイントは、ある程度限定される。 |

|

|

イソバナモドキ(ヤギ目 イソバナ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2011.7.16 時 期:通年 出現度:中程度 それほど大きくなることはないようであるが、扇状に枝を広げポリプを咲かせている姿を見ることができる。 |

|

フトヤギの一種(ヤギ目 ホソヤギ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.9.28 時 期:通年 出現度:中程度 ホソヤギ科に属するフトヤギ・・・なんか変。 様々な生物が本種の枝にしがみついて、休息所として利用していることがある。 |

|

ウミエラの一種(ウミエラ目 ウミエラ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2011.5.4 時 期:通年(ナイトダイビング) 出現度:中程度 ムラサキハナギンチャクやスナイソギンチャクに混じって、赤岩の海底に生息している。 夜になると、次種とともに砂の中から多くの個体が現れる。水中ライトに照らし出されるその光景は、妖しくシュールである。 |

|

ウミサボテンの一種(ウミエラ目 ウミサボテン科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2011.4.29 時 期:通年(ナイトダイビング) 出現度:中程度 昼は砂の中に潜み、夜になるとそそり立つのが通常。 しかし、赤岩の海底等では、低水温期においては昼間でも見られる(前種も同様)。 |

| カワリギンチャク(イソギンチャク目 カワリギンチャク科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2019.11.23 時 期:? 出現度:稀 この時初めて観察。「何かよく分からないけれど、とりあえず撮影しておこう」という程度の感覚で撮影していたもの。 ガイドブックによれば「長崎県・紀伊半島・能登半島・富山湾・伊豆で観察されている」とのことなので、幼生が能登半島や富山湾から流れ着いたものかもしれない。 口唇縁の蛍光イエローがアクセント。 |

|

|

イチゴカワリギンチャク(イソギンチャク目 カワリギンチャク科) 撮影地:小木(赤灯台) 撮影日:2024.10.26 時 期:通年? 出現度:低い? 佐渡市虫崎で採取された標本をもとに新種記載されたイソギンチャク。主に転石の裏に生息しているとのこと。 |

|

タテジマイソギンチャク(イソギンチャク目 タテジマイソギンチャク科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2007.2.12 時 期:通年 出現度:稀 触手を閉じているのでグミや飴玉のように見えるが、イソギンチャクである。 ベージュの地にオレンジ色のストライプが綺麗。 潮間帯、汽水域を生息域にしていることから、ダイビング中に見ることは少ない。 |

|

イワホリイソギンチャク?(イソギンチャク目 マミレイソギンチャク科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.5.27 時 期:通年 出現度:中程度 触手の先端が球形をしているイソギンチャク。 |

|

ミナミウメボシイソギンチャク?(イソギンチャク目 ウメボシイソギンチャク科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2014.3.29 時 期:通年? 出現度:低い 潮間帯に生息するイソギンチャク。 画像の個体は海底の石の裏で見かけたもの。 |

|

ヒメイソギンチャク(イソギンチャク目 ウメボシイソギンチャク科)

撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.11.10 時 期:通年 出現度:低い 潮間帯に生息するイソギンチャク。 無性的に分裂することで増殖するとのことなので、写真の個体同士はクローンかもしれない。 |

|

ミドリイソギンチャク(イソギンチャク目 ウメボシイソギンチャク科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.1.6 時 期:通年 出現度:低い 自信はないが、おそらくはミドリイソギンチャクと思われる。 潮間帯から潮下帯に生息。 |

|

スナイソギンチャク(イソギンチャク目 ウメボシイソギンチャク科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.6.14 時 期:通年 出現度:普通 −20m以深の砂地で見られるように思う。 個人的には好きなイソギンチャクの一種。 |

|

フトウデイソギンチャク?(イソギンチャク目 ウメボシイソギンチャク科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.4.18 時 期:通年 出現度:中程度 もしかすると前種のカラーバリエーションかもしれないが、一応このように同定してみた。 |

|

グビジンイソギンチャク(イソギンチャク目 ハタゴイソギンチャク科) 撮影地:二ツ亀(なべのつる) 撮影日:2011.11.3 時 期:夏〜秋? 出現度:中程度 円盤状のイソギンチャク。 見逃しているだけかもしれないが、水温が高くなると見かけるようになるイソギンチャク。低水温期は岩の割れ目等に隠れているのであろうか? |

|

ウスマメホネナシサンゴ(ホネナシサンゴ目 ホネナシサンゴ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2009.4.18 時 期:通年 出現度:普通 イソギンチャクにしか見えないが、サンゴである。 春先に個体が大きくなり、見栄えが良くなるような気がする。 |

|

イボヤギ?(イシサンゴ目 キサンゴ科) 撮影地:小木(新谷) 撮影日:2008.9.23 時 期:通年 出現度:中程度 佐渡で見られるイソギンチャク型ソフトコーラルの一種。 オレンジ色のボディに黄色の触手が鮮やか。 |

| オノミチキサンゴ(イシサンゴ目 キサンゴ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2020.10.24 時 期:通年 出現度:低い 佐渡では、多少深い場所で見かける。 触手が開いていると、それなりに綺麗。 |

|

|

ムツサンゴ(イシサンゴ目 キサンゴ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2007.10.6 時 期:通年 出現度:普通 佐渡で見られるイソギンチャク型ソフトコーラルの一種。 ソフトコーラルの中ではやや地味。 |

|

ムラサキハナギンチャク(スナギンチャク目 ハナギンチャク科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2014.6.21 時 期:通年 出現度:普通 本種自体は珍しくないが、写真のように白と紫の個体が並ぶと美しいし、何となくめでたい。 |

|

マダラハナギンチャク(スナギンチャク目 ハナギンチャク科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.9.23 時 期:通年 出現度:中程度 前種に似るが、触手に斑模様がある点が異なる(ただし、斑模様には個体差があるとのこと)。 |

|

ウミカラマツ(ツノサンゴ目 ウミカラマツ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.7.8 時 期:通年 出現度:中程度 赤岩の中腹にあるウミカラマツ。メバルやキツネメバルなどがこの周りを遊弋しているシーンは、赤岩の見所のひとつでもある。 |

|

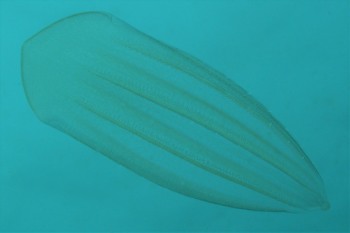

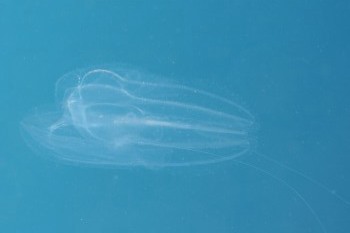

ウリクラゲ(ウリクラゲ目 ウリクラゲ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.10.24 時 期:秋? 出現度:低い 非常にシンプルなデザインのクラゲで、その名のとおりウリのようにつるんとしている。 大きな口をあけ、同程度の個体なら共食いをしてしまうとのこと。見た目とは異なり案外獰猛な生物である。 |

|

アミガサウリクラゲ(ウリクラゲ目 ウリクラゲ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.4.13 時 期:春? 出現度:低い 体が平たいクラゲ。 その体に幾筋もある櫛板が虹色に輝く姿は美しい。 体長は最大15cm程と、存在感を感じる大きさである。 |

|

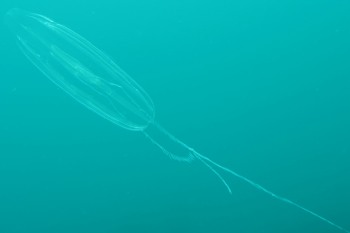

ウリフウセンゲクラゲ(フウセンクラゲ目 テマリクラゲ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2010.4.30 時 期:春? 出現度:低い 楕円形の体に長い2本の触手が特徴的。 フウセンクラゲやヘンゲクラゲに似るが、櫛板列の長さが体長の9割を超えている(フウセンクラゲは2/3〜4/5)、触手の側枝が密(ヘンゲクラゲはまばら)という点から、本種と判断。 |

|

ツノクラゲ(カブトクラゲ目 ツノクラゲ科) 撮影地:小木(新谷) 撮影日:2008.12.14 時 期:不明 出現度:低い 硝子細工のような本体から、2本の触手(ツノ)が伸びているクラゲ。 |

|

カブトクラゲ(カブトクラゲ目 カブトクラゲ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2016.9.18 時 期:秋 出現度:低い 兜に似ているクラゲ。 姿かたちがそっくりなキタカブトクラゲという別種がいるが、本種は秋に見られるのに対し、キタカブトクラゲは春に見られるという違いがある。 |

|

キタカブトクラゲ?(カブトクラゲ目 カブトクラゲ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2009.4.29 時 期:春 出現度:低い まったく自信はないが、このように同定してみた。 近縁種のアカホシカブトクラゲかもしれない。 |

|

チョウクラゲ(カブトクラゲ目 チョウクラゲ科) 撮影地:北小浦(ビーチ) 撮影日:2007.5.3 時 期:春 出現度:低い ゆっくりと2枚の羽根(袖状突起)を動かし、海中を移動する。この動きがチョウに似ることから本種の和名が付けられたとのこと。 |

|

オビクラゲ(オビクラゲ目 オビクラゲ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.5.27 時 期:春? 出現度:低い その名のとおり、帯状の平たい有櫛動物。一般的な有櫛動物とは、体の形状がかなり異なるが、側面には櫛板を有している。 |

|

オオツノヒラムシ(ツノヒラムシ科プラノケラ属) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2007.10.27 時 期:不明 出現度:低い 「オオ」は「大」ではなく「多い」の意。その名のとおり、何本もの触手を有する。 海底の転石をはぐると見つかることがある。 |

|

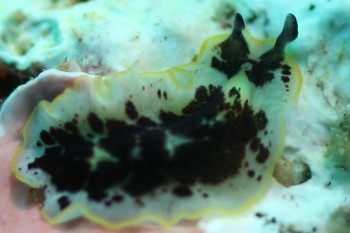

エウリレプタ科の一種(エウリレプタ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2008.7.6 時 期:不明 出現度:低い 白地にワインレッドのゼブラ模様という綺麗な種類。 |

|

ニセツノヒラムシ科の一種(ニセツノヒラムシ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2007.2.18 時 期:不明 出現度:低い 「ギョウザヒラムシ」という仮の名が与えられている種類の様である。 |

|

ニセツノヒラムシ科の一種?(ニセツノヒラムシ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2013.6.2 時 期:不明 出現度:低い よく分からないが、ニセツノヒラムシ科としてみた。 |

|

ミノヒラムシ(ニセツノヒラムシ科ミノヒラムシ属) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2006.5.27 時 期:不明 出現度:低い たまに見かける、らくだ色をした毛布のようなヒラムシ。 |

|

ヤスリヒザラガイ?(新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科) 撮影地:小木(薬師寺) 撮影日:2007.10.28 時 期:通年? 出現度:低い 昼間は浅い海の転石下に張り付いて隠れていることが多く、普段のダイビングで見かけることは少ない。 基本的に貝類にはあまり興味が無いので、いい加減な同定である。 |

| ヨメガカサ?(カサガイ目 ヨメガカサガイ科) 撮影地:小木琴浦漁港(陸上写真) 撮影日:2019.11.23 時 期:通年? 出現度:普通 貝殻に多数の肋を有すること、顆粒状の凹凸があることから、このように同定してみた。 当然のことながら、自信は全くない。 |

|

|

ウノアシ(カサガイ目 ユキノカサガイ科) 撮影地:小木(薬師寺) 撮影日:2007.10.28 時 期:通年? 出現度:中程度 その名のとおり、水かきを有する水鳥の脚に似ている。 |

|

アオガイ(カサガイ目 ユキノカサガイ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.6.22 時 期:通年? 出現度:低い 潮間帯の岩にへばりついている貝類。ダイビング中に見かけるよりも、休憩時間中に漁港で見かけやすいのではないか。 カサガイにもいろいろな種類がいて、同定が難しい。 |

|

アワビの一種(古腹足目 ミミガイ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2009.10.17 時 期:通年 出現度:普通 ダイバーが採ってはいけないもの(無論、アワビ以外も採ってはいけない)。 余談だが、佐渡には鮑という集落があり、そこではアワビを食べることが禁じられている(詳細は知らないが、アワビが集落を助けたという伝説があるらしい)。 |

|

オオコシダカガンガラ(古腹足目 ニシキウズガイ科)

撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.7.26 時 期:通年 出現度:中程度 潮間帯から水深20mの岩礁域に生息する貝。太平洋側に生息するバテイラの日本海側亜種。 佐渡を含む多くの地方で、本種を含むニシキウズガイ科の貝類の一群はシタダミと呼ばれ、食されている。なお、このシタダミという地方名は、古事記にも記載されている由緒正しい名称でもある。 |

|

ウズイチモンジ(古腹足目 ニシキウズガイ科) 撮影地:北小浦漁港(陸上写真) 撮影日:2007.8.25 時 期:通年 出現度:低い 潮間帯から浅瀬に生息する貝。 歯車の様に突起が規則的に出ているのが特徴的。 |

|

イシダタミ(古腹足目 ニシキウズガイ科) 撮影地:高千漁港(陸上写真) 撮影日:2007.9.16 時 期:通年 出現度:中程度 その名のとおり、貝殻に石畳状の模様が入っている。 |

|

クロヅケガイ(古腹足目 ニシキウズガイ科) 撮影地:北小浦漁港(陸上写真) 撮影日:2011.5.4 時 期:通年? 出現度:低い 漁港のスロープで撮影。 自然状態でも、岩礁の潮間帯に生息する。 |

|

エビスガイ(古腹足目 ニシキウズガイ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.9.18 時 期:不明 出現度:希 美しい螺旋を描く貝類。 浅瀬に生息する巻貝らしい。 |

|

キサゴ(古腹足目 ニシキウズガイ科) 撮影地:北小浦(ビーチ) 撮影日:2009.4.4 時 期:不明 出現度:低い 貝殻の色や模様は個体によってバリエーションがある。 かつてはおはじきに利用されていたらしい。 |

|

イボキサゴ(古腹足目 ニシキウズガイ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2011.9.23 時 期:不明 出現度:希 前種の近縁種であるが、殻にイボの螺旋が生じる個体が多い。 なお、この個体は産卵中。 |

|

サザエ(古腹足目 サザエ科) 撮影地:高瀬(長手岬) 撮影日:2008.8.23 時 期:通年 出現度:極めて普通 アワビ同様、水産上の重要な貝類。ダイビング的には、興味の対象とはなっていない(サザエの殻から顔を出しているニジギンポなどには興味はあるのだが)。 波の荒いところに生息している個体は貝殻に角が生えているが、穏やかなところに生息している個体は角がなくつるんとしている。 |

|

アラレタマキビ(盤足目 タマキビ科) 撮影地:北小浦漁港(陸上写真) 撮影日:2011.5.4 時 期:通年 出現度:普通 海中が嫌いな貝。潮が被る程度の岩の割れ目等に群れて付着している姿を見ることができる。 なお、大きさは8mm程度で非常に小さい。 |

|

ツグチガイ(盤足目 ウミウサギガイ科) 撮影地:小木(新谷) 撮影日:2007.9.23 時 期:通年? 出現度:中程度 硬い貝殻を柔らかい外套膜で覆っているという変な貝の一種。 フトヤギをホストにしている。 |

|

ベッコウタマガイの一種?(盤足目 ハナズトガイ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2012.6.11 時 期:不明 出現度:希 外見からは貝殻があるようには見えない貝類。種名は特定できないものの、ベッコウタマガイの一種なのではないかと思われる。 |

|

ヤツシロガイ(盤足目 ヤツシロガイ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.5.3 時 期:通年 出現度:低い 大型の貝類。大きいことから撮影したが、綺麗なわけでも、動きが面白いわけでもない。 |

|

レイシガイ(新腹足目 アッキガイ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2012.5.3 時 期:通年 出現度:中程度 ぼこぼことした瘤が螺旋状にある貝。 |

|

ムシロガイ(新腹足目 ムシロガイ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2012.7.7 時 期:初夏? 出現度:低い 水管が長い貝。 |

|

ミガキボラ(新腹足目 エゾバイ科) 撮影地:高瀬(のぞみ) 撮影日:2007.9.22 時 期:通年? 出現度:低い 地味な貝。 |

|

バイ(新腹足目 エゾバイ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.10.26 時 期:通年? 出現度:低い いわゆる「バイ貝」であるが、標準和名はバイ。なんだかあっさりしすぎた名前である。 画像のシーンは手前の小型の個体が、(貝類にしては)素早い速度で奥の個体に近づいたところ。その後については見ていないのだが、交接に至ったのではないかと思われる。 |

| ナガニシ(新腹足目 イトマキボラ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2020.9.12 時 期:通年? 出現度:低い ナガニシの仲間は似たような形状のものが多いが、縦助(じゅうろく:貝殻の縦の筋)の数や形状から、このように同定してみた。 |

|

|

コナガニシ?(新腹足目 イトマキボラ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.10.26 時 期:通年? 出現度:低い コナガニシは貝殻の表面がカイメンで覆われているこが多いという一点で、このように同定してみた。 |

| マクラガイ(新腹足目 マクラガイ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2024.9.15 時 期:通年? 出現度:稀 海底の砂地をかき分けながら移動していた貝。 これまでのところ、鷲崎(高瀬)と北小浦(漁礁)でしか観察したことがない。 |

|

|

ヒメトクサ?(新腹足目 タケノコガイ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2007.3.25 時 期:通年? 出現度:低い この同定は、まったく自信がない。 |

|

タルガタハダカカメガイ(有殻翼足目 クリオプシス科) 撮影地:見立(沈船) 撮影日:2008.10.11 時 期:不明 出現度:極めて希 1度だけ、安全停止中に確認。 ハダカカメガイ(クリオネ)の近縁種で頭部の翼でパタパタと泳いでいたが、その姿は「流氷の天使」のような美しさや儚さとは無縁であった。 |

|

ムラサキイガイ(イガイ目 イガイ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2007.7.8 時 期:通年 出現度:中程度 地中海原産の外来種。日本には1920年代までに侵入し、現在は北海道から九州にまで分布。 水深10m以浅に生息。写真の個体群は、ブイを係留するロープに付着している。 ダイビング中に見かけることは少ないかもしれないが、漁港の堤防の壁面等にびっしりと付着している。 |

|

イガイ(イガイ目 イガイ科) 撮影地:高瀬(のぞみ) 撮影日:2008.8.23 時 期:通年 出現度:中程度 大きな身は食べ応えがあり、少々磯臭いが美味。最近食べる機会がないが残念だが、焼いても味噌汁に入れてもOK。 潮通しの良い岩礁で見かけやすいように思う。 |

|

マガキ(カキ目 イタボガキ科) 撮影地:沢根(牡蠣棚) 撮影日:2006.12.23 時 期:通年 出現度:極めて稀 佐渡では、汽水の加茂湖と真野湾沿岸の沢根でカキの養殖を行っている。 カキ自体は岩礁に付着した個体を様々な場所で見かけることができるが、牡蠣棚(牡蠣筏)に吊り下げられた本種を見る機会は通常無い。 |

|

イワガキ?(カキ目 イタボガキ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2008.7.20 時 期:通年 出現度:普通 図鑑によるイワガキの説明要旨「長楕円形で厚質。左殻はやや強く膨れ、その殻頂部で岩礁に固着する」。マガキの説明要旨「一般に縦長で厚質。底質や固着する地物により殻形が大きく変わる。左殻は右殻よりも深く、固着面は一般に深い」。結論としては、よく分からないがイワガキとしてみた。 |

|

スダレモシオガイ(マルスダレガイ目 モシオガイ科) 撮影地:見立(沈船) 撮影日:2008.8.2 時 期:通年? 出現度:希 貝殻の色及び形状から本種と同定。 通常は、海底の砂中に生息。 |

| キヌザル(マルスダレガイ目 ザルガイ科) 撮影地:鷲崎(高瀬) 撮影日:2024.9.14 時 期:? 出現度:希 殻高5cm程の存在感のある貝。発見時は、腹縁側を砂地に突き刺し直立していた。 |

|

|

マダラチゴトリガイ(マルスダレガイ目 ザルガイ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.10.26 時 期:通年? 出現度:稀 貝殻の大きさは最大でも1.5cm程という小さな貝。 通常は、海底の砂中に生息。 |

|

チゴバカガイ?(マルスダレガイ目 バカガイ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2008.11.2 時 期:通年? 出現度:希 前種の稚貝である可能性もあるが、小さな貝であったことから、本種としてみる。 通常は、海底の砂中に生息。 |

|

ベニガイ(マルスダレガイ目 ニッコウガイ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.10.26 時 期:通年? 出現度:希 弁天ビーチや長手等の浅瀬の砂地の海底には、本種の貝殻がよく見られる。 このため、生きている姿を見ていたいと思い続け、ようやく見られたのが画像の個体。やや透明感のあるピンク色の貝殻が実に美しい。 |

|

マツヤマワスレ(マルスダレガイ目 マルスダレガイ科) 撮影地:北小浦(浜田沖) 撮影日:2008.7.20 時 期:通年? 出現度:希 海底の砂の中に隠れる二枚貝。画像の個体は筋肉質の「足」を伸ばし、砂の中に潜ろうとしている。 |

|

スジコウイカ(コウイカ目 コウイカ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2007.8.18 時 期:通年 出現度:普通 コウイカ類は写真を撮っていると体色を激しく変化させるので、結構楽しい。 |

|

ヒメコウイカ?(コウイカ目 コウイカ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.6.17 時 期:不明 出現度:希 コウイカ類は全て同じに見える。 それでも、前種と比べると寸詰まりであること等からヒメコウイカと同定してみた。 |

| ミミイカ(ミミイカ目 ミミイカ科) 撮影地:北小浦(ビーチ) 撮影日:2020.9.10 時 期:春〜秋(ナイトダイビング) 出現度:低い 佐渡島におけるナイトダイビングのアイドル。短い足を動かし砂に潜る姿はとてもかわいい。 ただし、じっとしてくれないので、撮影にはガイドとの連係が欠かせない。 |

|

|

ヒメイカ(ミミイカ目 ヒメイカ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2007.3.25 時 期:不明 出現度:低い たまに見かける小さなイカ。アマモ場等の海藻や海草に付着して生息しているらしい。 |

|

アオリイカ(ツツイカ目 ヤリイカ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2010.9.18 時 期:夏〜秋 出現度:中程度 この写真の個体は、魚を捕食しているところ、。 ダイバーを見かけると、イカ類はすーっと逃げていくのが通常であるが、捕食中ということで逃げることなく食べることに集中していた。 |

|

ヤリイカ(ツツイカ目 ヤリイカ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2007.6.2 時 期:冬〜春 出現度:希 ダイビングでは見かけることの少ないイカ。 しかしながら、冬の間に産卵される卵塊は、時期を選べば見ることは比較的たやすい。 |

|

マダコ(八腕形目 マダコ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2007.8.25 時 期:通年 出現度:普通 タコ類は昼間は岩の割れ目などに隠れ、夜になると餌を探しに出歩くことが多いのだが、この個体は昼間にもかかわらずアクティブに活動していた。 |

|

ミズダコ(八腕形目 マダコ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.11.22 時 期:冬〜春 出現度:中程度 最大3mにもなるという、春先に見られる大物。 普段は近寄ってもダイバーのことは気にしないが、時として襲い掛かってくることがるので注意が必要。 |

|

ケヤリムシ(ケヤリムシ目 ケヤリムシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.4.13 時 期:通年 出現度:中程度 釣りの餌でよく使われるゴカイの仲間。全体を見たことはないが、筒の中にはゴカイのような細長い体が隠れているのだろうか? |

|

オトヒメゴカイ(サシバゴカイ目 オトヒメゴカイ科) 撮影地:鷲崎(ゆうぐり) 撮影日:2007.8.11 時 期:通年? 出現度:低い 石を捲って生物探しをしていたときに発見。 このムカデに似た生物に、「乙姫」の名を付けるセンスがすごいと思う。 |

|

ウミケムシ(ウミケムシ目 ウミケムシ科) 撮影地:虫崎(兵庫崎) 撮影日:2016.11.4 時 期:不定期 出現度:低い たまに砂地の海底を這いずっている姿を目にする。 ありていに言って気持ち悪い生物のため、触りたいという気にはならないと思うが、体から生えている毛には毒が含まれるので注意。 |

|

エボシガイ(フジツボ目 エボシガイ科) 撮影地:水津(イガラ島) 撮影日:2016.6.19 時 期:通年 出現度:低い ポイントを示すブイのロープについていたもの。 本種は貝ではなく、節足動物である。 |

|

カメノテ(フジツボ目 ミョウガガイ科) 撮影地:北小浦(陸上写真) 撮影日:2011.5.4 時 期:通年 出現度:中程度 前種同様、節足動物。 佐渡では本種を塩茹でにして、根元の殻を剥き、中の肉を食す。初めてカメノテを勧められたときはカルチャーショックを受けたが、なかなか美味であった。 |

|

イサザアミの一種(アミ目 アミ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2008.4.13 時 期:春〜夏 出現度:低い インターネットで「イサザアミ」を検索すると、本種のような透明な個体の画像が現れる。・・・ということは、この個体がイサザアミで、次種は近縁種?それともカラーバリエーション? |

|

イサザアミの一種(アミ目 アミ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2006.6.17 時 期:春〜夏 出現度:中程度 初夏の時期、浅瀬で群れをなしている姿を見かけることが多い。 雲のように群れている姿をじっと見ていると、なかなか楽しい。 |

| フナムシ(等脚目 フナムシ科) 撮影地:小木琴浦漁港(陸上写真) 撮影日:2019.11.23 時 期:春〜秋 出現度:普通 命は等しく平等であるべきだが、有体に言ってあまり視界に入れたくない生き物。 画像のように単体である場合はともかく、集団で現れた場合はその場を立ち去りたい。 |

|

|

ワレカラの一種(端脚目) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.4.14 時 期:通年 出現度:普通 小型の節足動物。 春先は海藻や潜行ロープに多くの個体が生息しているため、ダイビング後にはドライスーツやグローブは本種まみれになってしまう。 |

|

ホッコクエビ(十脚目 クルマエビ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2009.11.20 時 期:不明(ナイトダイビング) 出現度:低い 昼間は海底の砂に潜みその姿を見ることはないが、ナイトダイビングでは複数の個体を見ることができる。 どちらかというと南方系のエビらしいが、最初に発見されたのが北海道であったため、北国の名がつけられたようである。 |

| オトヒメエビ(十脚目 オトヒメエビ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2022.10.1 時 期:秋 出現度:極めて希 南の海で見ることのできる代表的な美麗なエビ。 そのエビが佐渡のポイントに出現したのは2005年と2022年。極めてレアな来訪者である。 |

|

|

サラサエビ(十脚目 サラサエビ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.9.13 時 期:通年 出現度:極めて普通 岩の割れ目を覗き込むと、季節を問わず必ず見つかる。 結構きれいなエビだと思うが、如何せん、どこにでもいるため、ダイバーから注目されることは少ない。 |

|

スジエビモドキ(十脚目 テナガエビ科) 撮影地:高瀬(陸上写真) 撮影日:2008.9.6 時 期:通年 出現度:低い イソスジエビの近縁種は、本種を含めいくつかの種がある。しかも、生息域が重なるものもあり、普段はイソスジエビとひと括りにされてしまう。この個体は、体表面の縞模様が少ない等により本種と同定。 なお、生息地は非常に浅いエリアのため、ダイビング中に見かけることは稀。 |

|

アシナガスジエビ(十脚目 テナガエビ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.6.22 時 期:通年 出現度:低い この個体は、頭部に「角」があることから、本種と同定。 前種同様、生息地は非常に浅いエリアのため、ダイビング中に見かけることは稀。 |

|

テナガカクレエビ?(十脚目 テナガエビ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2009.11.20 時 期:不明 出現度:低い ナイトダイビングで1度だけ観察。 某図鑑では、生息地は奄美大島以南。別の某図鑑では、生息地は伊豆以南。いずれも佐渡よりは南の地域が生息地ではあるが、一応このように同定してみた。 |

| ザラカイメンカクレエビ(十脚目 カイメンカクレエビ科) 撮影地:虫崎(三ツ石岩) 撮影日:2016.12.11 時 期:通年 出現度:中程度 ザラカイメンをホストにし、その筒内でひっそりと生息するエビ。このため、体色が白い。 めぼしい生物が見当たらない場合、ガイドはザラカイメンの中を探し始めるという噂があるが、その真偽は不明である。 |

|

|

イソテッポウエビ(十脚目 テッポウエビ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.4.27 時 期:通年? 出現度:低い 高瀬の海岸で見かけたことはあったが、ダイビング中に見たのはこのときが初(海底にあった麻袋の下に隠れていた)。 |

|

テッポウエビ?(十脚目 テッポウエビ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2009.11.20 時 期:通年? 出現度:低い 穴の中から顔を出していたテッポウエビ。 自信を持って同定しているわけではないが、鋏に縞模様が見えるので本種としてみた。 |

| ハナナシテッポウエビ(十脚目 テッポウエビ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2020.8.1 時 期:通年? 出現度:低い 頭部の先端が他のテッポウエビ類よりも短いことから「鼻無」と名付けられたようである。 この個体はロープの残骸の下に隠れていた。 画像では分かりにくいが腹部に卵を抱いている。 |

|

|

コシマガリモエビ(十脚目 モエビ科) 撮影地:北小浦(浜田沖) 撮影日:2008.7.20 時 期:通年 出現度:低い ホンダワラ等の海藻に付着しおり、丹念に探すと見つけることができる。 ただし、色や形態が海藻に擬態しているので慣れるまでは見つけづらい。 |

|

アシナガモエビモドキ(十脚目 モエビ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.11.10 時 期:通年 出現度:低い アシナガモエビモドキとしているが、アシナガモエビかもしれない。現時点で有している情報が乏しいため、今後の修正はありえる。 浅瀬の転石下に生息。 |

|

ツノモエビ(十脚目 モエビ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.5.12 時 期:通年 出現度:低い コシマガリモエビ同様、本種も海藻に隠れて身を隠している。 |

|

クラゲモエビ(十脚目 モエビ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.11.10 時 期:秋 出現度:希 エチゼンクラゲの触手のとカサの隙間に生息するエビ。このためか、ずんぐり且つのっぺりとした体型をしている。もともとは南方に生息するエビらしく、宿主(ホスト)であるエチゼンクラゲが勝手に日本海を北上したために迷惑を被っているであろう。 写真の個体は瀕死のエチゼンクラゲからガイドが分離したもの。 |

|

ロウソクエビ(十脚目 ロウソクエビ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2009.11.20 時 期:不明 出現度:低い 昼間は海底の砂地に潜んでいるため、ナイトダイビングでないと見られないと思われる。 |

|

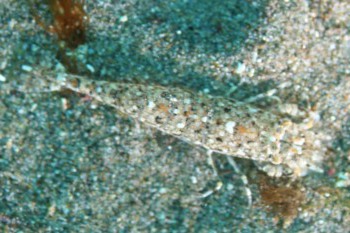

エビジャコの一種(十脚目 エビジャコ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.1.6 時 期:通年? 出現度:希 普段は砂に潜っているエビ。砂から出しても、すぐに潜ってしまう。 体色は砂の模様をしていることから発見することは困難と思われる。 |

|

トゲエビジャコ(十脚目 エビジャコ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.1.6 時 期:通年? 出現度:低い 浅瀬の転石下に隠れているエビ。 危険を感じると後ろ向きにすばやく動き、石の下などに隠れてしまう。 |

|

キタンヒメセミエビ(十脚目 セミエビ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2007.8.18 時 期:通年 出現度:低い 本種を佐渡のダイビングポイントで確実に見るには、幸福地蔵の横穴に入ることが必要。 佐渡で、この様なエビを見ることができるとは思っても見なかったので、個人的にはかなりの驚きであった。 ヒメセミエビに似るが、触覚基部が青いため識別は可能。 |

|

ニホンスナモグリ(十脚目 スナモグリ科) 撮影地:虫崎(兵庫崎) 撮影日:2007.11.4 時 期:不明 出現度:希 浅瀬の転石下に隠れていたところを1度だけ観察。その名のとおり砂の中で生活する。 点々の目がなかなか可愛い。 |

|

ホンヤドカリ(十脚目 ホンヤドカリ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.7.26 時 期:通年? 出現度:中程度 浅瀬で見かける小型のヤドカリ。 オオコシダカガンガラ等の貝類を「宿」に利用。 |

|

ベニホンヤドカリ(十脚目 ホンヤドカリ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2009.9.12 時 期:通年? 出現度:低い 甲殻類はそれほど熱心に探しているわけではないのではっきりとはいえないが、佐渡では時折に見かける程度。 |

|

ヤマトホンヤドカリ(十脚目 ホンヤドカリ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.11.10 時 期:通年? 出現度:低い ベニホンヤドカリとしている前個体と本個体が違う種類であるという確証があるわけではないが、体色の違いから、このように同定してみた。 |

|

イボトゲガニ(十脚目 タラバガニ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.3.15 時 期:不明 出現度:低い カニにしか見えないが、脚が4対しかないので異尾類である。最初はカニダマシかと思っていたが、いろいろ調べてみたところ本種らしいことが分かった。 ただし、図鑑では「はさみ脚は右足が大きく」と記載されている点が、ほんの少しだけ気になっている。 |

|

コシオリエビの一種(十脚目 コシオリエビ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2014.3.29 時 期:通年 出現度:中程度 浅瀬の転石に隠れている異尾類。 見つけてもすぐに隠れてしまうので、なかなか撮影することができない。 |

|

ミズヒキガ二(十脚目 ミズヒキガ二科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2006.3.31 時 期:春? 出現度:稀 次種とは模様の入り方が違う。目の付き方がお間抜けなカニ。 海藻等に隠れていることもあり、見かけることは稀。 |

|

サナダミズヒキガ二(十脚目 ミズヒキガ二科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2003.4.26 時 期:春? 出現度:希 細く長い10本の脚の中心にある小さな体。離れた目。一度見たら忘れられない生物である。 見かけたのは、現時点で2回。佐渡の海では、かなりレアな種類と思われる。 |

|

トゲミズヒキガ二(十脚目 ミズヒキガ二科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.10.26 時 期:不明 出現度:希 前2種と同科であるが、やや脚が短いため若干イメージが異なって見える。 |

|

アケウス(十脚目 クモガ二科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2011.5.28 時 期:不明 出現度:低い たまに見かけるカニ。良く見ると、甲羅がモコモコとしていてかわいいかもしれない。 |

|

ヨツハモガニ(十脚目 クモガ二科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2007.2.18 時 期:不明 出現度:低い 海藻をしょってカモフラージュしているカニ。 この個体は、浅瀬の石の下に隠れていた。 |

|

エダツノガニ(十脚目 クモガ二科) 撮影地:北小浦(浜田沖) 撮影日:2009.11.8 時 期:秋? 出現度:低い オウギウミヒドラにしがみついている姿を見かけることがある。 カイメンやイソギンチャクといった他の生物や塵等を体中に付着させてカモフラージュしているが、残念ながらオウギウミヒドラにしがみついていてはその効果は期待できない。 |

|

ソバガラガ二(十脚目 ヤワラガ二科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2012.5.20 時 期:不明 出現度:低い 海藻に付着していると、まず発見できない。 ダイバーに見つかると擬死状態になるが、暫く見ているともそもそと動き出す様子が観察できる。 |

|

ミツハコマチガニ(十脚目 ゴカクガニ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.11.8 時 期:通年? 出現度:低い 細長く、しっかりした鋏脚が特徴的なカニ。 ウミシダと共生しているとのことなので、ウミシダを丹念に探すと見つかると思われる。 |

|

ベニイシガニ(十脚目 ワタリガ二科) 撮影地:高瀬(長手岬) 撮影日:2008.9.6 時 期:夏〜秋? 出現度:中程度 岩の割れ目を覗き込むと、たまに見かける。 しかし、警戒心旺盛なため、奥に逃げ込んでしまう面白みのないヤツである。 |

|

アカイシガニ(十脚目 ワタリガ二科) 撮影地:虫崎(兵庫崎) 撮影日:2009.2.28 時 期:不明 出現度:低い 前種に似るが前種は岩礁域に生息するのに対し、本種は海底の砂地に潜んで生息するという違いがある。 図鑑を見ると和名のとおり赤褐色の甲羅をしているが、この個体は褐色。これは十分に成長していないためか?近縁種のイシガニの可能性もないではないが、甲羅の模様からこのように同定してみた。 |

|

フタホシイシガニ(十脚目 ワタリガ二科) 撮影地:小木(薬師寺) 撮影日:2007.10.28 時 期:不明 出現度:希 浅瀬の転石下にいたものを観察。 |

|

ゴイシガニ(十脚目 ゴイシガ二科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2006.9.23 時 期:不明 出現度:希 浅瀬の転石下に生息する。このため、本種を見るためにはこまめに海底の石を裏返す必要があると思われる。 |

|

ヘリトリマンジュウガニ(十脚目 オウギガ二科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2008.7.6 時 期:不明 出現度:希 以下、似たような形のカニが続く。甲羅の形状、脚の毛の有無等から |

|

オウギガニ(十脚目 オウギガ二科) 撮影地:高瀬(陸上写真) 撮影日:2008.9.6 時 期:不明 出現度:希 高瀬の浜の転石下で観察。 甲羅の形状、体毛の生え具合から同定。 |

|

サメハダオウギガニ(十脚目 オウギガ二科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.7.14 時 期:不明 出現度:希 その名のとおり、扇形をした甲羅に鮫肌状のいぼいぼがついているカニ。 |

|

スベスベオウギガニ(十脚目 イソオウギガニ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.4.6 時 期:不明 出現度:低い 自信はないが、丸っこい甲羅、鋏脚のイボ等から本種と同定してみた。 浅瀬の転石下で発見。 |

|

イソガ二(十脚目 イワガ二科) 撮影地:高瀬(浜辺:陸上写真) 撮影日:2006.9.24 時 期:通年? 出現度:中程度 ダイビング中ではなく、岩場などで見かけるカニ。 この個体は、潮だまりの転石に潜んでいた。 |

| イワガ二(十脚目 イワガ二科) 撮影地:北小浦漁港(浜辺:陸上写真) 撮影日:2020.8.1 時 期:通年? 出現度:普通 前種同様、ダイビング中ではなく岩場などで見かけるカニ。 隙間の近くで顔を覗かせていて、危険を感じるとすぐに隠れてしまう。 |

|

ウミシダの一種(ウミシダ目 クシウミシダ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2008.9.13 時 期:通年 出現度:極めて普通 本種が泳ぐ姿は一見の価値あり。植物のような姿をしているのに、触手を一所懸命動かす姿はおもしろい。 ただし、悲しいほどに効率の悪い泳ぎ方である。 もちろん、普段は「脚」で岩等にしがみついている。 |

|

スナヒトデ(モミジガイ目

スナヒトデ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2009.1.29 時 期:冬 出現度:低い 次に示すモミジガイが細長くなったようなヒトデ。 寒い時期にしか見かけないように思う。 |

|

モミジガイ(モミジガイ目 モミジガイ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2005.6.25 時 期:通年 出現度:中程度 ☆の周囲に櫛の歯のようなとげがついているヒトデ。 通常は褐色の地味なヒトデであるが、この個体はオレンジ色のタイルを敷き詰めたように外周が縁取られており、海中で非常に目立っていた。 |

|

イトマキヒトデ(アカヒトデ目 イトマキヒトデ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.6.28 時 期:通年 出現度:極めて普通 本種は、通常緑や青の地にオレンジのスポットが入るのだが、時としてオレンジやピンクの地をしている場合がある。 |

|

アカヒトデ(アカヒトデ目 ホウキボシ科) 撮影地:小木(いわしぐり) 撮影日:2003.8.15 時 期:通年 出現度:普通 この画像は、アカヒトデの産卵シーン。偶然とはいえ、珍しいシーンを見ることができた。 なお、このときのダイビングでは、写真の個体だけではなく、何個体も立ち上がり、放卵している姿を観察できた。 |

|

ヒメヒトデ(ルソンヒトデ目 ヒメヒトデ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2008.4.13 時 期:通年 出現度:低い 臙脂色の地に腕の先端が青という配色は、綺麗といえなくもない。 |

|

エゾヒトデ(マヒトデ目 マヒトデ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.4.27 時 期:冬〜春? 出現度:低い 「エゾ」と付いているとおり、北方系のヒトデ。佐渡ではあまり見かけないような気がするが、単に見落としているだけかもしれない。 |

|

マヒトデ(マヒトデ目 マヒトデ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.6.28 時 期:通年 出現度:普通 通年見られるが、比較的に春先に多くの個体が見られる。 マヒトデの名が示すとおり、実にヒトデらしい形をしている。 |

|

ヤツデヒトデ(マヒトデ目 マヒトデ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.1.6 時 期:通年 出現度:低い 専門書を読むと、潮間帯やタイドプールの転石下でよく見られるとあり、ダイビング中に見かけることは少ない。 なお、この個体はオオコシダカガンガラ(?)を捕食しているところである。 |

|

ニッポンヒトデ(マヒトデ目 マヒトデ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.4.29 時 期:冬〜春 出現度:中程度 低水温期に見かけるヒトデ。 大形のヒトデで幅は20cm以上あり、低水温期は見られる生物が少ないこともあって存在感がある。 |

|

バフンウニ?(ホンウニ目 オオバフンウニ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2014.3.29 時 期:通年 出現度:中程度 「馬糞」なる名前をつけられているかわいそうなウニ。 近縁種のエゾバフンウニとの違いを書籍やインターネットで調べてみたが、分かったのは、エゾバフンウニのほうがバフンウニよりも美味いということくらいであった。 |

|

コシダカウニ(ホンウニ目 サンショウウニ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2009.10.17 時 期:秋? 出現度:極めて希 棘のある場所とない場所とがあり、地は鮮やかな青色をしている。また、長い管足を有するなど、非常に特徴的なウニである。 関東以南に生息しているようであるが、佐渡ではこの1回のみの観察。 |

|

アカウニ(ホンウニ目 ナガウニ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2009.10.24 時 期:通年 出現度:普通 ムラサキウニとは異なり、岩の割れ目に潜む姿をよく見かける。 たいして興味もなかったことから、これまで撮影したことのなかった生物である。 |

|

ムラサキウニ(ホンウニ目 ナガウニ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2008.4.13 時 期:通年 出現度:普通 面白みのない生物。このため、写真に撮影することは非常に少ない。 なお、高級食材としても知られるが、個人的にはそれほど好きではない。 |

|

スカシカシパン(タコノマクラ目 スカシカシパン科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.6.28 時 期:通年? 出現度:低い 普段は砂をかぶって隠れている。次種よりも見かけることは少ないが、見られる場所での生息密度は高い。 素朴な疑問だが、5つの穴は、いったい何のためにあるのだろう。 |

|

タコノマクラ(タコノマクラ目 タコノマクラ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2007.10.8 時 期:通年? 出現度:中程度 砂粒や貝殻などを体に貼り付け、カモフラージュしている。 ど〜でもいいが、前種のスカシカシパンといい、このタコノマクラといい、変な名前である。一度聞いたら忘れないという意味では、良い名前かもしれないが。 |

|

ヒラタブンブク(ブンブク目 ヒラタブンブク科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.11.17 時 期:通年 出現度:中程度 普段は砂に潜って隠れている。手ですくい上げてると、あわてたように砂に潜る姿がかわいい。 ただし、注意しないとキュウセンに捕食されるので、本種と遊ぶのはほどほどにしないといけない。 |

|

テヅルモヅルの一種(カワクモヒトデ目 テヅルモヅル科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2014.4.20 時 期:通年? 出現度:低い 何故こんなに枝分かれした触手が生えているのかについてはよく分からないが、デトリタス(生物由来の微細な有機物)を集めるためのようである。 夜行性で、活動中は触手を伸ばす。なので、この写真を撮影したときはおそらく就寝中。 |

|

ナガトゲクモヒトデ(クモヒトデ目 トゲクモヒトデ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.9.18 時 期:不明 出現度:希 たまたまはぐった浅瀬の転石下に隠れていた個体。 クモヒトデにしては綺麗だなと思い撮影した。 |

| ウデナガクモヒトデ(クモヒトデ目 トゲクモヒトデ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2022.9.19 時 期:不明 出現度:希 1時間オーバーとなった姫津ビーチでのダイビング中、転石下にいた個体。 やや、南方系のクモヒトデのようである。 |

|

|

ニホンクモヒトデ(クモヒトデ目 クモヒトデ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.5.12 時 期:通年 出現度:極めて普通 岩の割れ目を覗き込むと、必ずといっていいほどいる。 あまり面白みのない、気持ち悪い系の生物であるため、基本的に観察の対象とはなっていない。 |

|

マナマコ(楯手目 マナマコ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2013.3.30 時 期:通年 出現度:普通 食材としては、酢の物で食べるのが好き。 生物学的には・・・あまり興味がない。 |

|

イシコ(楯手目 キンコ科) 撮影地:虫崎(兵庫崎) 撮影日:2009.2.28 時 期:冬? 出現度:低い 岩の割れ目などにいて、触手をソフトコーラルのように広げているナマコ。 体本体はベージュ色をした指のような体型をしている。 |

|

ムネボヤの一種(マボヤ目 ユウレイボヤ科) 撮影地:見立(沈船) 撮影日:2008.8.2 時 期:通年 出現度:低い 種名は不明。 佐渡で見かけるホヤは、ほとんどがマボヤような地味な個体であるが、時には写真のような透明感のある綺麗な種類を見ることができることもある。 |

|

ユウレイボヤの一種(マボヤ目 ユウレイボヤ科) 撮影地:小木(大間) 撮影日:2009.5.3 時 期:通年 出現度:低い 種名は不明。 透明な体に白とオレンジの斑が散らされている。 |

|

マボヤ(マボヤ目 マボヤ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2008.4.13 時 期:通年 出現度:中程度 2度ほど食したことがあるが、よく判らない味である。不味いとは思わないが、かといって自分から食べたいとも思わない。 |

| シロボヤ(マボヤ目 マボヤ科) 撮影地:加茂湖(海水導入管) 撮影日:2024.5.26 時 期:通年? 出現度:普通? 加茂湖では群生している姿を普通に見ることができるが、それ以外のポイントで見ることができるかは不明。 食用可能とのこと。 |

|

|

ホヤの一種 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.5.3 時 期:通年? 出現度:低い 種名は不明。 蛍光イエローの小さな個体が鈴なりになっている姿が可愛らしい。 |

|

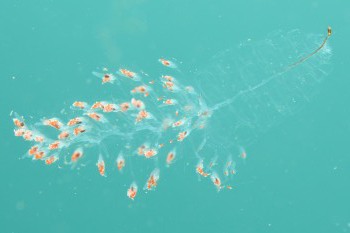

モモイロサルパ(断筋目 サルパ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.5.3 時 期:春? 出現度:中程度 左の写真は、電球のような個体(卵生個虫)が無性的に増殖し、連鎖個虫となった状態。 |