このページでは、佐渡の海で撮影したウミウシ類を掲載。

余談であるが、ウミウシ類は軟体動物門のいくつかのグループをまとめた総称。このウェブサイトでは、他の軟体動物門に属する生物は「その他生物」のページに掲載。

なお、本ページに掲載されているウミウシ類は110種。

※ 出現度については、極めて普通>普通>中程度>低い>稀>極めて稀。ただし、主観に基づくものである。

|

ブドウガイ(ブドウガイ科) 撮影地:北小浦(漁港) 撮影日:2008.2.23 時 期:不明 出現度:稀 漁港内のごく浅いところの転石に付着していたウミウシ。一度だけ観察。 最初はカノコキセワタかなと思ったが、貝殻を背負っていたので本種と同定。 |

|

ニシキツバメガイ(カノコキセワタ科) 撮影地:虫崎(兵庫崎) 撮影日:2010.9.19 時 期:不明 出現度:稀 これまで2度しか観察していない種だが、生息域ではコロニーのようにたくさんの個体を見かけた。 佐渡で通常潜るポイントではあまり見かけない砂泥地であったことから、特定地域では普通に見られる種類なのかもしれない。 |

|

カラスキセワタ(カノコキセワタ科) |

|

カノコキセワタ(カノコキセワタ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.4.21 時 期:不明 出現度:希 低水温期に比較的見かけるように思われるウミウシ。 その名のとり、茶色の地に鹿の子模様が散りばめられている。 |

|

キセワタガイ(キセワタガイ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2010.5.16 時 期:不明 出現度:希 これまで数度観察した白くのっぺりとしたウミウシ。 普段は砂地に潜んでいるらしい。 |

|

キイロウミコチョウ(ウミコチョウ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2009.4.29 時 期:春 出現度:低い 米粒のように小さいウミウシ。しかし、黄色い体色で目立つことから、慣れると発見することは比較的易しい。このため、価値観のインフレーションを引き起こしやすい。 たまに、パタパタと海中を泳ぐこともある。 |

|

アユカワウミコチョウ(ウミコチョウ科) 撮影地:北小浦(ビーチ) 撮影日:2007.5.3 時 期:春? 出現度:希 佐渡では稀に見かけるウミコチョウ。見つけることができたなら、ゲストだけではなく、ガイドも嬉しがるウミウシの一種。 |

|

アマクサアメフラシ(アメフラシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.4.14 時 期:春? 出現度:低い 刺激を与えると、アメフラシは紫色の汁を出すが、本種は白色の汁を出すとのこと。 これ以上無い同定のポイントであるが、さすがに海の中でアメフラシをつつきまくるのも、気が引ける。 |

|

アメフラシ(アメフラシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.11.10 時 期:通年 出現度:普通 全長40cmにもなる巨大なアメフラシ。 時期によっては、この大きなアメフラシが海底でごろごろしていることもある。 |

|

クロヘリアメフラシ(アメフラシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.4.6 時 期:通年 出現度:普通 本種は年間を通じ安定して見られるように思う。 だからといって、嬉しいわけではないが。 |

|

フレリトゲアメフラシ(アメフラシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2007.8.18 時 期:不明 出現度:低い 本種は体表面に枝分かれした突起と中心が青い眼状紋がある。 佐渡ではたまに見かけるアメフラシ。生息域は砂泥域であることから、ビーチポイントのエントリー付近で見かけやすいのかなと思われる。 |

|

クロスジアメフラシ(アメフラシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2007.11.10 時 期:不明 出現度:希 前種に似るが、本種には黒い筋がある。 現時点で1度だけの観察だが、特に意識せずに目に入ってきていないだけなのかなとも思う。

|

|

アズキウミウシ(チドリミドリガイ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.6.22 時 期:不明 出現度:中程度 たまに見かけるウミウシで、触角の青い色が特徴。 |

|

クロミドリガイ(チドリミドリガイ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2012.5.20 時 期:春? 出現度:低い 前種に似るが、本種は白い小斑が散在している点で区別可能。 それほど多くは見かけない。 |

| オトメミドリガイ(チドリミドリガイ科) 撮影地:小木(薬師寺) 撮影日:2021.6.19 時 期:不明 出現度:低い 最大でも15mm程の小さなウミウシ。 この時、初見。 |

|

|

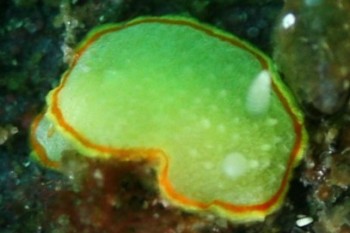

コノハミドリガイ(チドリミドリガイ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2008.9.17 時 期:秋? 出現度:中程度 「木の葉緑貝」という名前が、実にぴったりとしている。緑色の地に黄色い縁取りが印象的なウミウシ。 秋になるとしばしば見かける。 |

| イスズミミドリガイ?(チドリミドリガイ科) 撮影地:加茂湖(海水導入管) 撮影日:2024.5.26 時 期:不明 出現度:不明 まったく自信は無いが、消去法で同定。 |

|

|

ヒラミルミドリガイ(チドリミドリガイ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2010.3.6 時 期:不明 出現度:稀 全身が緑で、触角のみ白いウミウシ。 現時点で3度観察。 |

| ツマグロモウウミウシ(ハダカモウウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2021.9.20 時 期:不明 出現度:稀 黒と濃いオレンジ色の配色で、後述するヤグルマウミウシに似ている。 ただし、2色の割合は異なる。 |

|

|

アリモウウミウシ(ハダカモウウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2016.5.28 時 期:春? 出現度:稀 体にふさふさとした「ミノ」が付いているが、ミノウミウシではないウミウシ。 |

|

ヒメクロモウウミウシ(ハダカモウウミウシ科) 撮影地:虫崎(集落前) 撮影日:2014.4.20 時 期:春? 出現度:低い 前種同様ふさふさとした「ミノ」が付いているウミウシ。小型でかつ黒いため、見逃しやすいのではないかと思われる。 |

|

ホウズキフシエラガイ(カメノコフシエラガイ科) 撮影地:小木(小間) 撮影日:2008.1.12 時 期:通年 出現度:普通 「ホオズキ」の実に似ていることからその名がついたのだと思うが、なぜか「ホウズキ」フシエラガイ。学名や和名でたまにある、誤記がそのまま登録されてしまったという例だろうか。 体全体がオレンジ色であるが、卵もやはりオレンジ色。 |

|

チギレフシエラガイ(カメノコフシエラガイ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2008.9.23 時 期:不明 出現度:希 体色はオレンジ・黒褐色等様々のようであるが、これまで佐渡で見たことがあるのは左の画像のような配色のみ。画像の個体は上質な和菓子のような繊細な感じを受ける。 なお、うっかり触ってしまうと、その名のとおり体の一部を自切してしまうとのこと。 |

|

カメノコフシエラガイ(カメノコフシエラガイ科) 撮影地:小木(大間) 撮影日:2009.5.3 時 期:不明 出現度:極めて希 何だか色の違うホウズキフシエラガイがいるな〜と思いながら撮影した個体。個人的には現時点でこの1回のみの観察。 図鑑を見ると、こげ茶色から白まで様々なカラーバリエーションがあるようである。 |

|

カリヤウミウシ(ネコジタウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.4.21 時 期:春 出現度:中程度 佐渡では春先に時折見かけるウミウシ。ただし、さほど移動しないウミウシのようであり、一度見かけると同じ場所で暫く観察できる。 最大で30mmになるようであるが、個人的には5mm程度の小さな個体しか見たことがない。 |

|

ハゴロモウミウシ(ネコジタウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2010.4.30 時 期:春 出現度:中程度 前種に似るが、本種は黒斑を有しない。 見かけるのは春先で、個体数はそれほど多くない。 透明感のある白地に黄色のワンポイントが入り、見かけるとうれしいウミウシの一種。 |

|

コネコウミウシ(ネコジタウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2012.5.3 時 期:不明 出現度:希 稀に見かけるウミウシ。 それ以上に記載すべき知見を有さない。 |

|

ヒロウミウシ(ネコジタウミウシ科) 撮影地:小木(薬師寺) 撮影日:2021.6.19 時 期:通年? 出現度:中程度 寸詰まりで、小さなウミウシ。それほど個体数は多くないと思うが、時折見かける。 なお、画像は2匹の個体が交接しているところ。

|

| トノイバラウミウシ(ネコジタウミウシ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2024.4.28 時 期:不明 出現度:希 白いベースに細かな褐色の斑紋が散りばめられている。 これまで2度観察。 |

|

|

シロイバラウミウシ(ネコジタウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.9.13 時 期:夏〜秋 出現度:低い 小さなウミウシ。 このため、デジカメで撮影し、PCで確認してからでないと同定がままならないし、そもそもピントが合っているのかもよく分からない。 |

|

ツガルウミウシ(ネコジタウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2010.4.30 時 期:春 出現度:中程度 佐渡では、春季にたまに観察される綺麗なウミウシ。 白地に黒と黄色の散り斑が入ることから、海中では前述のカリヤウミウシと区別がつかない場合がある。 |

|

ユキノハラウミウシ(ラメリウミウシ科) 撮影地:虫崎(集落前) 撮影日:2015.6.14 時 期:春? 出現度:稀 北方系のウミウシで、大西洋のヨーロッパ北部にも分布するとのこと。 ふさふさとした体と長い触角がかわいらしい。 和名は、そのふさふさを「雪に覆われた森林に見立てた」とのことであるが、「森林」と「野原」は遷移の状況からすると全く異なるステージ。

|

|

ミツイラメリウミウシ(ラメリウミウシ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2007.3.25 時 期:不明 出現度:低い 色彩的には黄色と白の2型が存在するが、佐渡では黄化個体の方を多く見かけるように思う。 オレンジ色の縁取りがかわいいウミウシ。 |

|

アカボシウミウシ(キヌハダウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.7.8 時 期:夏 出現度:中程度 白地にオレンジ色を散らした、シンプルな配色で美しいウミウシ。 夏になると、観察される。 |

|

キヌハダウミウシ(キヌハダウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2016.5.28 時 期:不明 出現度:稀 これまで1度だけ観察。 次種に似るが、大きさは全く異なり存在感がある。 |

|

コブキヌハダウミウシ(キヌハダウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2012.5.3 時 期:不明 出現度:稀 全身オレンジ色の小型のウミウシで、最大でも全長10mm程とのこと。 近縁種であるキヌハダウミウシとよく似ているが、本種は触角の間に明瞭な隆起が認められる点で同定可能。 これまで、「ヒメキヌハダウミウシ」としていたが、分類の再整理がなされている途中のようである。 |

|

フジタウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:見立(沈船) 撮影日:2009.5.6 時 期:不明 出現度:稀 体表面に散らされた無数の斑点と体の稜線に飛び出たいくつかの突起が特徴のウミウシ。 これまで2度観察。 |

| クロコソデウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:加茂湖(海水導入管) 撮影日:2025.5.3 時 期:春? 出現度:稀 船舶によって世界中に拡散したというウミウシ。 内湾の閉鎖水域が生息地なので、佐渡島内でのダイビングは加茂湖でしか見ることができないのかもしれない。 |

|

|

ミズタマウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2009.5.4 時 期:春 出現度:低い 佐渡では春に時折見かけられる、存在感のあるウミウシ。 白地に黄色と黒という点は前述のカリヤウミウシ、ツガルウミウシと同じだが、水玉状に配色されていること、背面に大きな突起がある点で区別可能。 |

| ヤグルマウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2020.10.24 時 期:秋? 出現度:稀 これまでのところ、1回のみ観察。 オレンジ色の地に黒い突起が全体についており、特徴的な形状をしている。 |

|

|

エダウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2012.5.3 時 期:春? 出現度:低い コバルトブルーに発光するウミウシ。 とはいえ、常時発光しているわけではなく、何らかの刺激があったときに光を放つようである。残念ながら、その発光を実際に見たことはない。 |

|

ヒカリウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2008.10.26 時 期:不明 出現度:低い 浅い砂地の海底でたまに見かけるウミウシ。 その名のとおり光るウミウシであるが、前種同様、光る姿を見たことは無い。 |

|

リュウグウウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:小木(新谷) 撮影日:2008.12.14 時 期:夏〜秋(冬) 出現度:稀 南方系のウミウシ。佐渡ではたまに見かけられる。 |

|

コミドリリュウグウウミウシ(フジタウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.5.3 時 期:春 出現度:中程度 春になると、赤岩の海底付近で見かけるウミウシ。 リュウグウウミウシの仲間は暖かいところが好きという認識があるのだが、なぜ本種は水温の低い時期に現れるのだろう? |

| マンリョウウミウシ(ツヅレウミウシ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2024.10.5 時 期:不明 出現度:低い 写真の個体は体表面に突起が生じているが、状況によっては平らとなり模様に過ぎない場合もある。 たまに見られるウミウシ。 |

|

|

ゴマフビロードウミウシ(ツヅレウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2008.7.6 時 期:不明 出現度:希 竜王洞の水路で1度だけ観察。 短い髭のような突起が特徴的。 |

|

ネズミウミウシ(ツヅレウミウシ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2012.6.11 時 期:不明 出現度:低い 体のサイズに比べ、触角と二次鰓が小さい。何となく、姿が面白いウミウシである。 |

|

イソウミウシ(ツヅレウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.5.6 時 期:不明 出現度:低い 体表面に微細な繊毛を有するウミウシ。たまに見かける。 |

| アマクサウミウシ(アマクサウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2021.9.19 時 期:不明 出現度:希 全長10cm程もあった巨大、且つ、地味なウミウシ。このため、最初はぱっと広がった二次鰓しか目に入らず、ケヤリムシの仲間かと思ってしまった。佐渡で見かけることはあまりなく、且つ、見かけてもあまり喜ばれないであろうウミウシである。 |

|

|

カスミハラックサウミウシ(アマクサウミウシ科) 撮影地:見立(沈船) 撮影日:2009.5.6 時 期:春 出現度:低い 大福に小さな触角と二次鰓が乗っているような、愛らしい造形のウミウシ。 |

|

イガグリウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:小木(いわしぐり) 撮影日:2014.8.15 時 期:夏? 出現度:希 佐渡では稀にしか見かけないウミウシ。 特徴的な外観・配色で識別度は高い。 |

|

サラサウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:姫津(虎ヶ瀬) 撮影日:2012.7.21 時 期:通年 出現度:普通 比較的、夏から秋に良く見かけるように思う。割りと大きく、また赤茶色の網目模様という体色のせいか、見つけやすい。 |

|

コモンウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2006.9.23 時 期:夏〜秋 出現度:低い 白地に、黄色と紫の点をちりばめた綺麗なウミウシ。 夏以降、たまに見かける。 |

|

シロウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.7.22 時 期:通年 出現度:極めて普通 佐渡の海では、季節を問わずよく見かけるウミウシ。 普通種ではあるが、大きな個体を見ることもでき、動きものろいことから、撮影しやすい(その割にいい写真が無いのだが・・・)。 |

|

シラヒメウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.7.26 時 期:夏? 出現度:希 海中で見かけたときはシラユキモドキだと思っていたが、図鑑を見たところ「…鰓葉は白色」と明記されていたため、同定をしなおし本種とした。 |

|

アオウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2011.7.16 時 期:春〜秋 出現度:普通 佐渡では定番のウミウシ。ただし、シロウミウシよりも個体数は少ないと思う。 |

|

リュウモンイロウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2008.9.17 時 期:夏〜秋 出現度:希 白、黒、青、黄色、オレンジ・・・その使われている色の多さと配色が実に綺麗なウミウシ。 あまり見かけないので、観察できると嬉しいウミウシのひとつ。 |

|

ウスイロウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:高瀬(のぞみ) 撮影日:2008.8.16 時 期:夏〜秋 出現度:低い 白地に黄色い縁取り。そして、ダルメシアン模様。 どう見てもシロウミウシだが、白地に薄い青い色が差しているところが相違点。 |

|

サガミイロウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.9.13 時 期:夏〜秋 出現度:低い 白地に青・黒・黄の散り斑が入り、触角がオレンジというカラフルなウミウシ。 佐渡では夏以降、時折観察される。 |

|

ジボガウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2013.9.28 時 期:通年 出現度:普通 白地にワンポイントで入る黒がおしゃれなウミウシ。本種を見ると、和菓子の求肥餅が思い出されてしまう。 佐渡では安定して見られるウミウシのひとつ。 |

| クリヤイロウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:小木(いわしぐり) 撮影日:2021.9.4 時 期:夏〜秋? 出現度:稀? 画像の個体は白地に紫色の水玉模様だが、白無地に赤い縁取り、紫色の地に黄色の縁取り等のカラーバリエーションがあるようである。 |

|

| ニシキウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:小木(いわしぐり) 撮影日:2021.9.4 時 期:夏〜秋? 出現度:稀? 最大15cmになる大型種。成体では赤をベースとした配色、幼体は紫色に黄色のラインが入った配色、若い個体は白地に紫色や黄色がモザイク状に入った配色と色彩変化が大きい。このため、かつては別種とされていたこともある。 |

|

|

シラユキモドキ(イロウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2009.10.17 時 期:夏〜秋 出現度:低い 真っ白な地にオレンジ色の縁取りいうシンプルイズベストな配色のウミウシ。 前述のシラヒメウミウシとは鰓葉の色で区別。 佐渡では夏以降、観察される。 |

| フジイロウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2019.9.28 時 期:夏〜秋 出現度:低い 佐渡では夏になると見かけられる。 明るい紫色の地に、白い縁取りと背中に一本のラインが入る綺麗なウミウシ。もう少し見かける機会が多いとうれしいのだが。 |

|

|

ハナイロウミウシ(イロウミウシ科) 撮影地:高瀬(長手岬) 撮影日:2008.7.27 時 期:夏〜秋 出現度:希 佐渡ではあまり見かけないウミウシ。 イロウミウシ科のウミウシは総じて美しい種類が多いが、本種も紫、オレンジ、白がバランスが良く配色されている。 |

|

ミヤコウミウシ(クロシタナシウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2011.2.19 時 期:通年? 出現度:低い 本種は最大で10cm程にもなり、配色や形状を含め、巨大な個体は少々グロテスクである。 |

|

クロシタナシウミウシ(クロシタナシウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2006.11.19 時 期:不明 出現度:低い 時折見かけるウミウシ。 稀種ではないのだろうが、個体数はそれほど多くないと思われる。 |

|

ダイダイウミウシ(クロシタナシウミウシ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2007.5.20 時 期:不明 出現度:希 オレンジ色の地に、不連続の白い網目模様が入っているウミウシ。 現時点で観察したのは1回のみ。 |

|

キイロイボウミウシ(イボウミウシ科) 撮影地:小木(大間) 撮影日:2009.9.21 時 期:夏〜秋 出現度:低い 時折見かけるウミウシ。 小木や姫津等の岩礁地帯で見かけるように思う。 |

|

ショウジョウウミウシ(ショウジョウウミウシ科) 撮影地:片野尾(学校下) 撮影日:2005.6.5 時 期:不明 出現度:極めて稀 その深く赤い色が印象的なウミウシ。この体色は赤いコケムシを餌としているためという。 このとき1回だけ観察。 |

|

ヤマトユビウミウシ(ユビミウシ科) 撮影地:高瀬(のぞみ) 撮影日:2008.7.27 時 期:不定期? 出現度:低い たまに見かけるウミウシ。白地に明るい茶色という配色が保護色となって、よく分からない場合がある。 これまでユビウミウシとしていたが、ユビウミウシの背側突起にはオレンジ色の輪が入るのに対し、本種には無い。 |

| ハナヤギウミウシ(コヤナギウミウシ科) 撮影地:加茂湖(海水導入管) 撮影日:2025.5.3 時 期:春? 出現度:稀 ミノウミウシじゃないのに、ふさふさしている。 このふさふさ(背側突起)にラインが入り、先端に白と黄色のワンポイントが入っている。 |

|

|

コヤナギウミウシ(コヤナギウミウシ科) 撮影地:虫崎(集落前) 撮影日:2010.3.6 時 期:不定期? 出現度:低い 背側突起には黄色い点や緑がかったラインが入っている点で前種と異なる。 |

|

タマガワコヤナギウミウシ(コヤナギウミウシ科) 撮影地:虫崎(集落前) 撮影日:2016.11.4 時 期:秋? 出現度:低い 秋になると見かけるように思えるウミウシ。 背側突起には無数のオレンジ色の点が散りばめられている。画像の個体は地味だが、奇麗な個体もいる。 |

|

オトメウミウシ(タテジマウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.4.6 時 期:通年 出現度:中程度 赤い触角が印象的なウミウシ。 個体数はそれほど多くはないが、1年中見ることができる。 |

|

オセザキオトメウミウシ(タテジマウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2004.9.19 時 期:不明 出現度:極めて稀 本種を見つけたときは、心の中でガッツポーズをしてしまった。 この個体は全長が5cm以上もあり、体色は少々じみながら、実に見ごたえがあった。 このとき1回だけ観察。 |

|

コガネマツカサウミウシ(マツカサウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2009.9.23 時 期:秋? 出現度:低い その名のとおり、背面に松ぼっくり状の突起があるウミウシ。 非常に小さく、自力で探し出そうという気が起きないウミウシでもある。 |

|

スミレマツカサウミウシ(マツカサウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2016.4.30 時 期:春? 出現度:低い 前種に似るが、オレンジの地に紫という派手な色彩をしている。 ただし、最大でも8mmという小さなウミウシであることから見つけるのが難しい。 |

|

オナガワスギノハウミウシ(スギノハウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2011.5.4 時 期:冬〜春 出現度:低い 低水温期に時折見かけるウミウシ。 その名のとおり、体表にはスギの葉を思わせる突起がある。 |

| アミメイトヒキウミウシ(スギノハウミウシ科) 撮影地:加茂湖(海水導入管) 撮影日:2025.5.3 時 期:春? 出現度:稀 その名のとお、体表面には網目模様があり、触角の一部が糸状に伸びている。 |

|

|

コチョウウミウシ(オキウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.4.14 時 期:不定期? 出現度:低い コチョウウミウシという優雅な名前を付けられているが、地味なウミウシ。しかし、本種を真上から見ると、確かに蝶が翅を広げたような格好をしている。 |

|

シロオキウミウシ(オキウミウシ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2012.9.5 時 期:不明 出現度:低い 最大でも1cm程の小さなウミウシ。 カヤの仲間をホストにしているらしい。 |

|

ツメウミウシ(オキウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2006.11.19 時 期:不定期? 出現度:低い 地味なウミウシ。この個体は、最初藻屑かと思ってしまった。 |

|

ヒメメリベ(メリベウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2010.5.16 時 期:不定期 出現度:低い 海中を浮遊している個体を撮影。 体色が淡黄色であること、背側突起が3〜6列であることから、このように同定してみた。 |

|

ムカデメリベ(メリベウミウシ科) 撮影地:小木(幸福地蔵) 撮影日:2008.1.12 時 期:不定期 出現度:低い 前種と異なり、体色は飴色であること、背側突起が5〜9列であることから、このように同定してみた。 |

|

シロホクヨウウミウシ(ホクヨウウミウシ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2013.6.2 時 期:不明 出現度:低い あまり見かけないウミウシ。 しかし、場所と時期を選べば安定してみることができるウミウシなのかもしれない。 |

|

ホクヨウウミウシ属の一種(ホクヨウウミウシ科) 撮影地:北小浦(ビーチ) 撮影日:2007.5.3 時 期:春 出現度:中程度 体色が赤いことから、このように同定してみた。 極めて低レベルな同定ではあるが・・・。 |

|

シロハナガサウミウシ属の一種(ホクヨウウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2010.4.30 時 期:春 出現度:中程度 体色が白いことから、このように同定してみた。 極めて低レベルな同定を続けてしまったが・・・。 |

|

サキシマミノウミウシ(ケラマミノウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ)

撮影日:2009.10.17 時 期:不明 出現度:稀 稀にしか見かけないミノウミウシ。 シンプルで美しい配色であり、このようなウミウシにはしばしば出会いたいものである。 |

| セスジミノウミウシ(ケラマミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩)

撮影日:2025.3.8 時 期:春? 出現度:稀 紫色の奇麗なミノウミウシ。この時初めて観察。 |

|

|

フタイロミノウミウシ(オショロミノウミウシ科) 撮影地:虫崎(弁天ビーチ) 撮影日:2010.5.16 時 期:冬〜春 出現度:中程度 体色はオレンジ色で、「ミノ」に白が入る鮮やかな配色のウミウシ。 |

|

イナバミノウミウシ(ヒダミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2016.4.30 時 期:不明 出現度:低い 6mm程にしかならない小型のミノウミウシ。 写真を拡大してみてみると結構きれいなのだが、肉眼で見たときは「小さい!」という感想しかない。 |

|

ジョオウミノウミウシ(ヒダミノウミウシ科) 撮影地:見立(沈船) 撮影日:2008.10.12 時 期:秋? 出現度:低い 大きさは7〜8mm程か。海中で見かけたときは、ふさふさしているだけの地味なミノウミウシだなという感想だったが、画像で見てみると水玉模様がちりばめられ、面白い色彩・造詣だなと認識を改めさせられた。 ただ、「女王」はいくら何でも誇大表現であろう。 |

|

ホシアカリミノウミウシ?(ヒダミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2010.4.30 時 期:不明 出現度:低い 「ミノ」の部分が大きく膨らんでいるミノウミウシ。 最大でも1cm程の大きさであるため、見かける個体は小さい場合が多いと思われる。 |

|

ハツユキミノウミウシ(ミドリミノウミウシ科) 撮影地:小木(いわしぐり) 撮影日:2021.6.19 時 期:不明 出現度:低い ミノに白点を有する極小さなミノウミウシ。 その小ささ故に、自身で探し出すことは難しい。 |

| イボヤギミノウミウシ(ゴシキミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2024.10.5 時 期:秋? 出現度:低い 全身オレンジのミノウミウシ。2006年と2024年には多く見られた。 |

|

| ツクモミノウミウシ(ゴシキミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2024.4.27 時 期:春? 出現度:稀 赤岩の根のトップ付近で1度だけ観察。最大でも1cm程と、とても小さい。 |

|

| ゴシキミノウミウシ(ゴシキミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(漁礁) 撮影日:2024.10.5 時 期:秋? 出現度:低い 白地のボディーに先端が黄色で黒い粒々のミノが特徴的なミノウミウシ。 |

|

|

フジエラミノウミウシ(ゴシキミノウミウシ科) 撮影地:高瀬(長手岬) 撮影日:2008.5.31 時 期:不明 出現度:低い たまに見かけるミノウミウシ。 淡いオレンジの地にブルーのミノという綺麗なウミウシなのだが、残念ながら極小個体しか見たことが無い。 |

|

ヒブサミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.7.22 時 期:夏? 出現度:中程度 オレンジの地にクリーム色の配色が特徴的なミノウミウシ。 個体数が多いわけではないが、比較的見かける。 |

|

ヨツスジミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:見立(沈船) 撮影日:2009.5.6 時 期:春〜夏? 出現度:低い たまに見かけるミノウミウシ。触角基部に四本の線があるのが特徴。 黒いミノの先が赤いところがなかなかシックな装いである。 |

|

ツルガチゴミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2008.11.2 時 期:不明 出現度:低い オレンジ色の地という点では後述するヒブサミノウミウシと同じであるが、房の先端及び頭部の触覚が黒青色である点で識別可能。 たまに見られるウミウシ。 |

|

エムラミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:虫崎(兵庫崎) 撮影日:2009.2.28 時 期:冬〜春 出現度:普通 春先に大量発生し、岩や海藻など、ありとあらゆるところに張り付いているウミウシ。 ただし、6月頃になると見られなくなる。 |

|

セトミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:姫津(ビーチ) 撮影日:2008.7.26 時 期:夏 出現度:希 たまに見かける、淡い紫色をしたミノがきれいなウミウシ。 |

|

サガミミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:姫津(アーチ) 撮影日:2013.6.2 時 期:? 出現度:希 稀に見かけるミノウミウシ。「ミノ」の部分が長く、時にクルリと丸まっている。 |

|

アカエラミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(赤岩) 撮影日:2007.5.5 時 期:冬〜春 出現度:普通 ウミウシに眼が行くようになったばかりの頃は、本種とエムラミノウミウシの区別がつかなかった。 今は、体表にある細かな白点で区別している。 |

|

サクラミノウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:小木(竜王洞) 撮影日:2014.3.29 時 期:冬〜春 出現度:中程度 ほんのりと淡いピンク色が上品なウミウシ。 ミノウミウシは、本種を含め、春先にしか見かけられない種類が多い。 |

|

ホソエラワグシウミウシ(ヨツスジミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2009.9.23 時 期:不明 出現度:希 現時点で観察したのは1回のみのウミウシ。 背面に眼状紋があるのが同定のポイントらしい。 |

|

スミゾメミノウミウシ(セスジスミゾメミノウミウシ科) 撮影地:北小浦(長手) 撮影日:2007.7.14 時 期:夏 出現度:中程度 ヒドラ類に着いている姿をよく目にする。ホストの赤と、本種の黒紫色のシックな体色のコントラストが美しい。 |